インドネシア銀行博物館(インドネシア中央銀行博物館)

入館料:無料

開館時間:07:30~15:30(火~金)/ 08:00~16:00(土・日) 月曜・祝日休館

銀行の博物館なんてつまらんだろ!って先入観があったのですが、ここはさすがにインドネシアの中央銀行が管理する博物館だけあって、国の歴史から現代金融史まで学べる造りになっていて面白かったです。

歴史的町並みが広がるコタにあるだけあって、建物は重厚なコロニアル建築です。

ミニシアター

設備も立派。くそ暑っい外の熱気から逃れて椅子に座って休憩できるだけでもありがたい。

奥へ進むと香辛料を入れた樽がどかーんと置かれています。

ヌサンタラ(現マレーシア半島近辺)は早くからインドや中国と香辛料貿易網を築いていました。筏での移動が主流でしたが、当時の筏は帆ではなく、船員の魂と勇敢さによって動くとも言われていたそうです。超根性論です。気合があれば山も船も動かせます。

次第に貿易網は拡大されていきます。

大航海時代前にはアラブ商が仲介役でベニスに香辛料を売りつけ、そこから東南アジアの香辛料が金にも勝るほどの高値で欧州各地に拡販されていきました。この頃のインドシナ列島には銀行商の祖先とも言うべき人々が金銭の貸し借りなどで成功を収めます。

香辛料の他、陶器や生地類も欧州行きの船に載せられるようになります。パレットやフォークリフトなど当然ないので全部肉体労働です。

やがて、香辛料価格の高騰はヨーロッパ諸国をアジアへの大航海へと駆り立てます。そして15世紀後半、ポルトガル人がアフリカの喜望峰経由でアジアへ到達、1510年にゴアを、翌年にはマラッカを占領してアジア貿易の拠点としました。

16世紀にジャバ海を回航していた商船模型。アフリカのマダガスカルまで達する事ができたらしい。

本物は1618年・1628年・1629年にオランダ東会社がジェパラの街を焼き払ってしまったそうです。

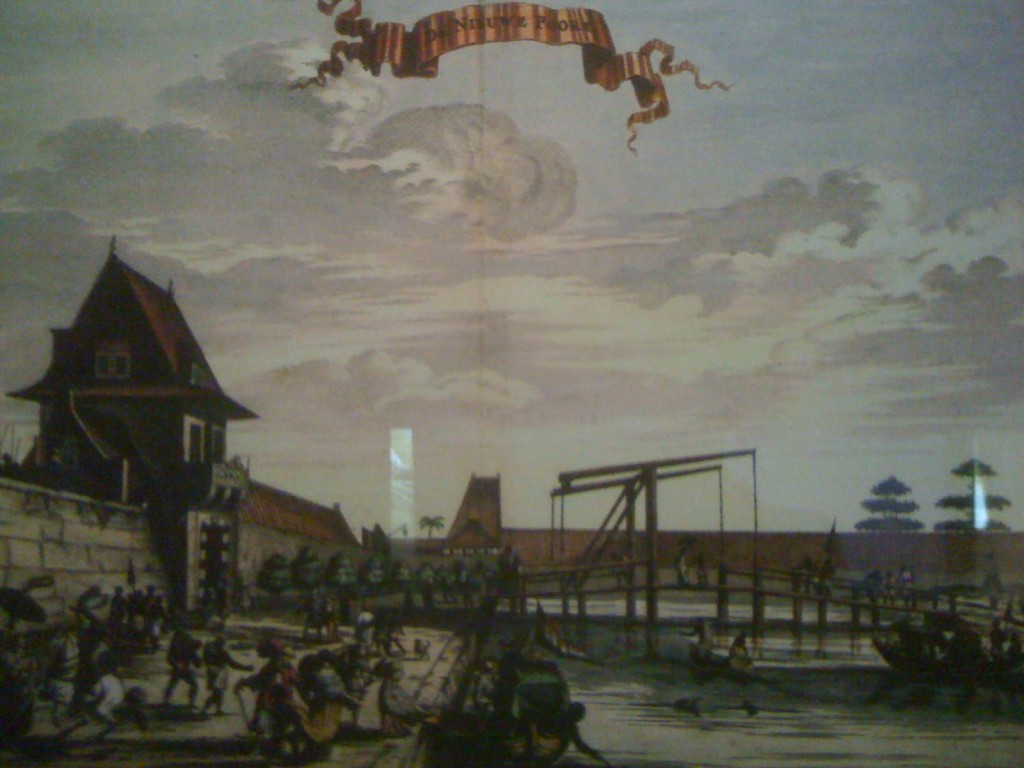

17世紀のバタヴィア港。

オランダは1610年にオランダ東インド会社の初代東インド総督が当地の支配者から土地を租借し、1619年にはジャワ島の有力勢力であったバンテン王国とイギリスの連合軍を破って今のジャカルタを占領、古代ゲルマン部族の名にちなんで現ジャカルタの地をバタヴィアと名付けました。

世界の海洋史に名を残した偉人達。

『マーコポーロ』 『鄭和』 『ファン・セバスチャン・デルカノ』 『アフォンソ・デ・アルブケルケ』 『コルネリス・デ・ハウトマン』 『Sir Henry Middleton』 彼らにより航海ルートが拡大され、国境・大陸を跨いだ貿易取引量が急増します。

インドネシア社会にも欧州の商業主義が入り込みます。オランダ東インド会社は1746年にインドネシア初の銀行を設立します。

髪型がいかにも中世ヨーロッパの貴族という感じで宜しいですな。

その後、1828年に設立されたDe Javasche Bank(DJB)がオランダ政権の当地中央発券銀行として支配的な地位を占めるようになります。

旧日本軍占領時には軍票が乱発された為、流通通貨の種類が急増しました。

1945年、日本の無条件降伏後にインドネシアは独立を宣言しますが、独立を巡って1949年までオランダ軍と再び戦火を交えることになります。この時期は独立戦争時には国家が2分され、DJBとオランダ系銀行が互いに独自通貨を発行していました。1949年、インドネシア共和国として独立を勝ち取り、DJBが中央銀行として任命され、1953年には国営化されてインドネシア中央銀行へと改名されました。

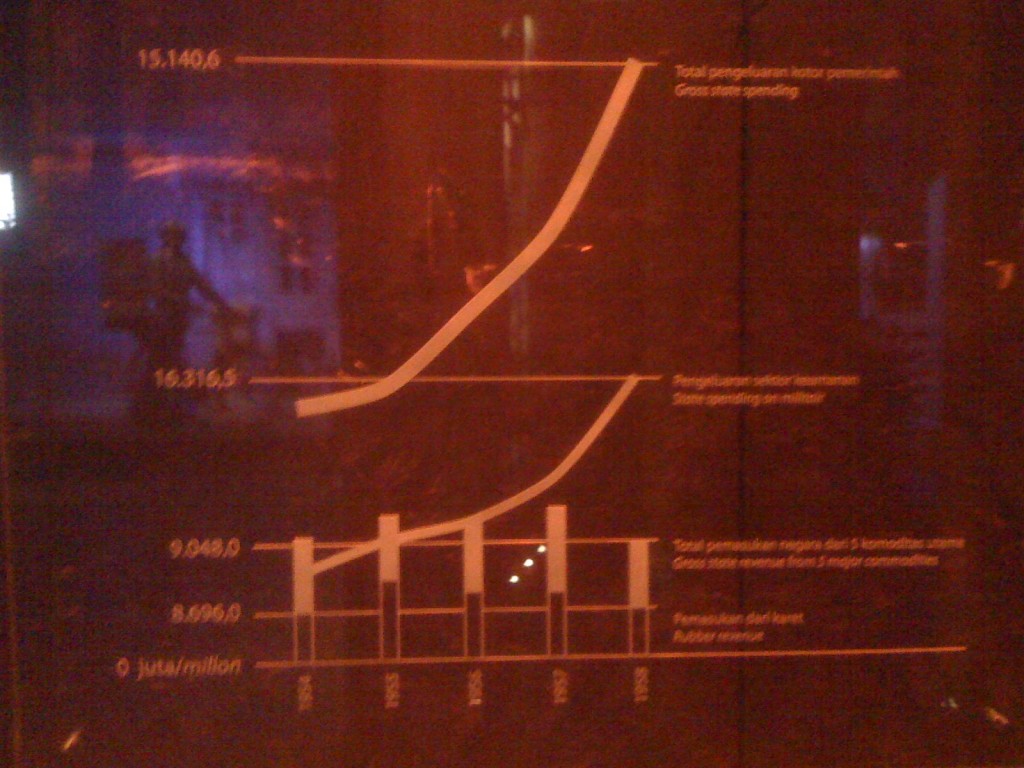

独立後は厳しい財政難が続きます。下の棒グラフが歳入で、折れ線グラフが歳出。上の折れ線グラフが全体の歳出額で、下の細い折れ線がセキュリティー強化の為の歳出額です。

治安悪化の為に国内のセキュリティー強化に国家歳入以上の額が費やされ、輸入もゴムなどの資源輸出に頼りっきり。そこで大量の紙幣を刷り貨幣供給量を増加させましたが、物品の供給量が低いままだったのねマネーが市場にダブついてインフレを生じさせてしまいます。

1980年代にはオイル価格の下落で収益が上がらなくなったこともあり、政府は苦境に立たされてます。そこで1983年の金利設定自由化策や1988年の銀行業務の自由化策などの規制緩和を行いました。結果、1988年には111行だった銀行数が95年には240行まで増加します。多くの財閥はグループ企業の発展を支える為の資金供給源として機能していました。

90年代半ば迄には短期ローンを中心とした外資投資資金の流入によりインドネシア経済が軌道に乗り始めます。然しながら1997年のアジア通貨危機が勃発。当時大きな貿易黒字を維持し、200億ドル以上の外貨準備があったインドネシアは直ぐにはその影響を受けなかったが、翌年から海外からの資金が一挙に引き揚げられるのと同時にルピア価格が大暴落。日本・シンガポールの協力と共に為替介入を敢行するも立て直せず。インドネシア経済はまたも苦境に立たされてしまいます。

民衆も黙ってはおらず、各地で民主化を求めて過激な暴動も発生してしまいます。ここからはインドネシアの現代金融史的な事が説明されていたが、時間が押しているのでスキップ。

ガラス越しに本物の金塊!!どうりで博物館の入り口の警備が物々しかったわけだ。

肝心のこの部屋への警備員配置は0ですが(苦笑)

残念ながら時間が無かったので後半のインドネシア銀行史は足早に流してしまった。銀行博物館なのに勿体ないことをしました(涙)

コメント