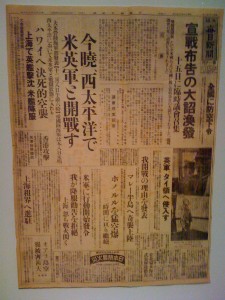

皇居東御苑~靖●神社と回り、昭和館という戦中・戦後の国民生活の苦労を後世代に伝える国立施設にやってきました。戦前に力点をおいていた江戸東京博物館とは対照的に、ここ昭和館では戦中・戦後の様子が詳細に紹介されています。現代は近代から直結しているものであり、こういった近代史は今の学生たちにもっと学習させるべきであると強く思う。米国に押し付けられた自虐的歴史観の押しつけも止めて頂きたい。

・開館時間:10:00~17:30

・休刊日:月曜日、年末年始、1月の最後の土日、6月野最後の火水。

・常設展示室入場料:300円

7階が常設展示室入口となっており、①家族の別れ⇒②家族への想い⇒③昭和10年頃の家庭⇒④統制下の暮らし⇒⑤戦中の学童・学徒⇒⑥銃後の備えと空襲⇒6階へ⑦昭和20年8月5日⇒⑧戦火を超えて⇒⑨廃墟からの出発⇒⑩遺された遺族⇒⑪子供たちの戦後と続いていきます。入場口では無料で音声ガイドを借りることができます。

①家族の別れ

1873年に公布された徴兵令は1889年に全面改正され、全ての成人男子に兵役を義務づける国民皆兵の原則が確立されました。

臨時召集令状、通称『赤紙』現物を初めて目の当たりにしました。召集令状には到着日時・到着地・召集部隊が記されています。現役徴収率は1933年には20%であったが、43年には召集年齢の枠を広げて大量徴収を図った為に77%に達しました。

奉公袋とは、召集に備えて軍隊手帳や教本など必要なものを入れて準備していく為の袋です。

召集前に準備された遺書と遺髪。だめだ、まだ最初のコーナーなのに目頭が…当時の方々には本当に頭が上がりません。

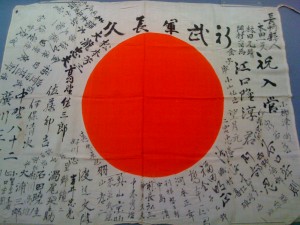

出征した肉親の無事を祈る気持ちはいつの時代も変わりません。街頭では千人針の一針を求める女性の姿が多くみられるようになります。千人針とは、大きな布に千人の女性から一針づつ糸で球を結んでもらったお守りのことです。『虎は千里を走り千里を帰る強い動物』という言い伝えから、虎の図柄が人気となりました。また、『死線(4銭)を超える』という意味で5銭硬貨が、『苦戦をまぬがれる』という意でゲンを担いで10銭硬貨が縫い付けられるものもありました。男性たちはこうした女性たちの思いを背負って戦地に出征していきました。る、涙腺が……

出征が決まると盛大な壮行式が催され、出征兵士を戦地へ送り出しました。

皇国・日本においては出征して国・天皇に命を捧げることは男の誉れとされていました。

②家族への思い

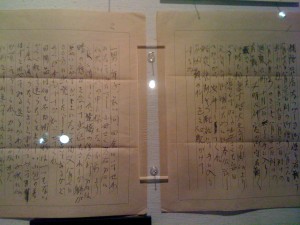

出征によって離れ離れになった家族が言葉を交わせたのは限られた書簡を通じてのみでした。

もう無理。涙腺決壊。涙無しには無理です。

③昭和10年頃の家庭

この頃、電気は既に全国に普及していましたが、主な家庭電気製品といえば電燈とラジオくらいでした。ガスや水道は都市の一部に限られていたので、多くの家庭はポンプやつるべで汲み上げた地下水を炊事や洗濯、お風呂に用いていました。

当時は『産めよ増やせよ強く育てよ』という国の方針があったため、母親たちは沢山の子供の世話に一年中大忙しでした。今と違って火事は全て手作業ですからね…子供服をはじめ家族の着物なども殆どが母親の手作りです。裁縫ができないと母親の務めを果たすことができないから女の子は小学校から熱心に裁縫を勉強したそうです。

当時の都市部の食事。ちゃぶ台の登場で、家族集まっての食事が一般化しました。

④統制下の暮らし

戦時中は武器や軍服、食料などが大量に必要となる為、国民生活で使われている資源や物資を戦争に回すことになり、当然ながら国民生活は逼迫しました。家庭用洗面器やヤカン、バケツ、服のボタン、お寺の鐘、役所の鉄門などあらゆる金属類を国に供出し、軍部がそれらを溶かして武器を作っていたほどギリギリの状況でした。

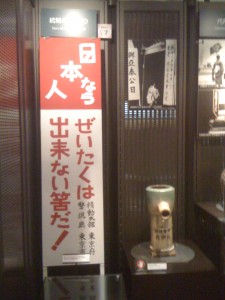

『欲しがりません勝つまでは』『贅沢は敵』『足りぬ足りぬは工夫が足りぬ』戦時体制に刃向う者は非国民とされました。

それでも国民生活は苦しくなる一方で、少ない食料品や物資は互いに分け合う配給制度が確立しました。マッチ・木炭・衣服・砂糖などの調味料・米魚などの食糧を買う時は国から配布される購入切符を隣組から受け、商店など指定された配給所で買わねばなりませんでした。

主な切符と配給制度。

全国民が慎ましい生活を強いられました。挙国一致の国民精神総動員運動です。

典型的な夕食の献立。大豆入りご飯に小麦粉を溶いて入れた簡易シチュー。農村・漁村の人で不足から米や魚の生産量・漁獲量が著しく低下して深刻な食糧不足が続き、校庭や河原の空き地を畑にして野菜を作り、少しでも食糧不足を補おうと全国民が慎ましい努力をしました。国からは南瓜揚げサンド、国策馬鈴薯そば、卯の花飯など『安く、おいしく、栄養価がある代用食』が奨励されました。参考までに卯の花飯のご紹介。

【材料】米三合・麦三合・馬鈴薯二百匁・卯の花

【作方】馬鈴薯の皮を剥き、小口に切り茹でて裏漉しをなし、麦は同量の水で馬鈴薯を入れて炊き上げる。一方、卯の花は普通よりや薄めに煎り上げ、飯を移す時に混ぜる。

自分が如何に恵まれているのか実感してしまいます。

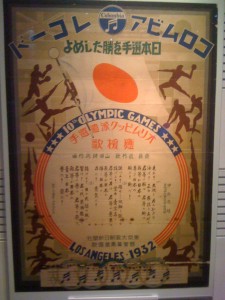

⑤戦中の学童・学徒

1941年から尋常小学校が国民学校と改名され、初等科が6年間、高等科が2年間の合わせて8年間の学校となりました。子供たちは少国民と呼ばれ、心身を鍛えて国益に貢献できる人間になるようにと、新しい国定教科書によりゆとり教育の真逆を行く厳しい教育が行われました。

学校行事・儀式・礼法・団体訓練が重視されました。何れも今の学校方針では軽視されつつある項目です。敗戦後の米国指導で方向転換させられたのでしょうか。

戦争が激しく長期化し、1943年には学徒戦時勤労確立要綱が閣議決定され、学校での勉強を一時中断して食糧、緊急物資増産・輸送力増強・国防施設の事業に学校単位で勤労動員することになりました。1944年には米軍がマリアナ諸島まで進軍したことで日本本土への空襲の危険が迫り、学童疎開促進要綱が閣議結滞されました。縁故疎開を原則としつつ、それが不可能な場合は集団疎開が義務付けられました。

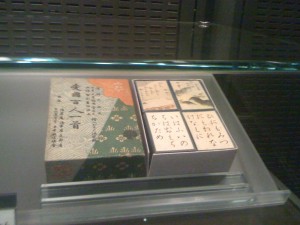

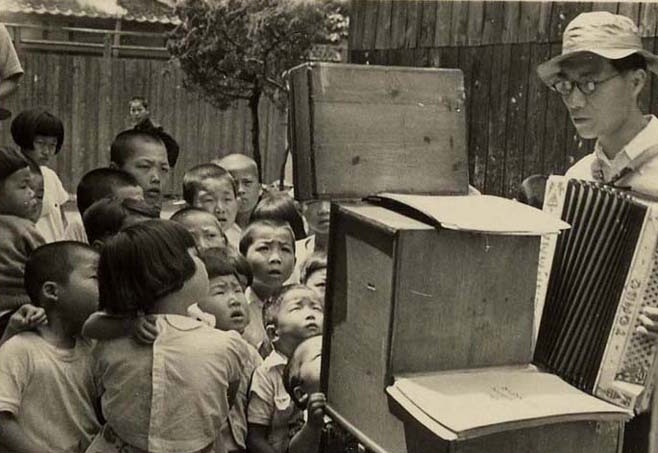

戦中の遊び。

百人一首は私も小学生の時に全首を暗記させられましたが、これは翼賛運動の一環で愛国的な詩を選りすぐった『愛国百人一首』です。凄い全体主義ぶりです。祖父母が存命だったら当時の様子を一から百まで聞いてみるのだがなぁ…

続く…

コメント